平日9:30~21:00/土日祝8:00~19:30

怪我しやすい人と怪我しにくい人の特徴を徹底解説

怪我は、あなたのスポーツキャリアにとって、予期せぬ障害となります。しかし、怪我しやすい人と怪我しにくい人の間には、はっきりとした違いが存在します。この記事では、怪我しやすい人と怪我しにくい人の特徴を徹底解説し、日常生活やスポーツでのパフォーマンス向上を目指すための具体的な方法を紹介します。また、バックエイジングが提供する連動性トレーニングを通じて、怪我を予防し、健康な体を取り戻す方法もご紹介します。

怪我の分類、外傷と障害

怪我は、発症方法の違いによって、 外傷と 障害の2種類に分けることができます。

外傷は突発的な損傷であり、一方、障害は繰り返される過負荷によって徐々に発生します。これらは、体の使い過ぎや、局所への負荷の集中によって生じることが多いです。

怪我の種類その1〜外傷の特徴〜

外傷とは、転倒や衝突などの1回の急激で大きな力が加わったことにより発生する運動器の損傷です。

骨折、脱臼、打撲、創傷、捻挫、肉離れ、腱断裂、神経損傷、血管損傷などが外傷に該当します。

外傷は全ての部位に生じる可能性があり、症状は疼痛、腫脹、熱感、発赤などがあります。

外傷は初期治療とその後の適切なリハビリテーションが極めて重要であり、適切な治療がなされるか否かによって復帰までに要する月日が大きく異なるほか、後遺障害を生ずることもあります。

怪我の種類その2〜障害の特徴〜

障害とは、長期間に繰り返される過度の運動負荷により生じる筋肉、腱、人体、骨、滑膜などの慢性炎症性変化をいいます。

症状は主として運動痛で、治りにくく慢性化しやすいという特徴があります。

障害の代表例は、部位によってさらに分類可能です。

障害を引き起こす身体的な問題としては、筋肉の柔軟性の欠如、関節の過度の弛緩性、骨格アライメントの異常(X脚、O脚、扁平足)などが考えられます。

中でも、障害の原因として第一に考えられるのは、使い過ぎや過負荷です。

実はこれが怪我しやすい人と怪我しにくい人の違いに大きく関係しています。

怪我しやすい人と怪我しにくい人の違い

外傷が生じることはほとんどの場合アクシデントのため、事前予防は難しいです。

しかし、体の使いすぎや、体の使い方が良くないために起こる障害に関しては、事前に予防することが可能です。

ポイントは、体の一部分に負荷を集中させることなく動く、もしくは負荷を全身に分散させるように動くこと。

これによって、怪我を未然に防ぐことができるのです。

そのため、怪我しやすい人と怪我しにくい人の違いは、体の使い方にあるといえるでしょう。

怪我しにくい人の体の使い方

障害は、体の使い過ぎや、局所への負荷の集中によって生じます。

局所への過負荷を予防する方法の一つとして、その局所を特に鍛えて、あらかじめ負荷がかかっても耐えられるほど強くしておくというものがあります。確かに効果はありそうですが、怪我しそうな部分を予測して事前に鍛えておくというのは現実的ではありません。

では、どうすれば良いか?というと、負荷を一箇所に集中させるのではなく、全身に分散させることが重要になります。

例えば腰を曲げる動作の場合、腰まわりの一部の筋肉だけを使って腰を曲げようとすると、負荷が腰に集中し、腰痛につながる恐れがあります。しかし、腰を曲げる動きに関わる筋肉と関節をできるだけ多くすれば、一つの筋肉や関節にかかる負荷を減らすことができ、腰痛の予防になります。

自衛隊の訓練やパルクールというスポーツでは、実際にこの考えが取り入れられています。

例えば高所から飛び降りるときは、足の裏→膝→お尻→背中という風に着地することで落下のエネルギーを分散させているのです。

怪我を未然に防ぐコツ

怪我を未然に防ぐコツは、負荷を局所で受けずに、全身に分散させることです。

そのためには、全身の関節を連動させることで効率的に体を動かすことが必要であり、そのような動きができる体を私たちは、「連動性が高い」と表現しています。

「連動性が高い」代表例として幼い子供やトップアスリートが自然に行う、筋肉と関節の連動があります。バックエイジングの連動性トレーニングは、この動きを再現し、全身の連動性を高めることで、怪我をしにくい体を作ります。これにより、怪我のリスクを最小限に抑えつつ、最大限のパフォーマンスを引き出すことができます。

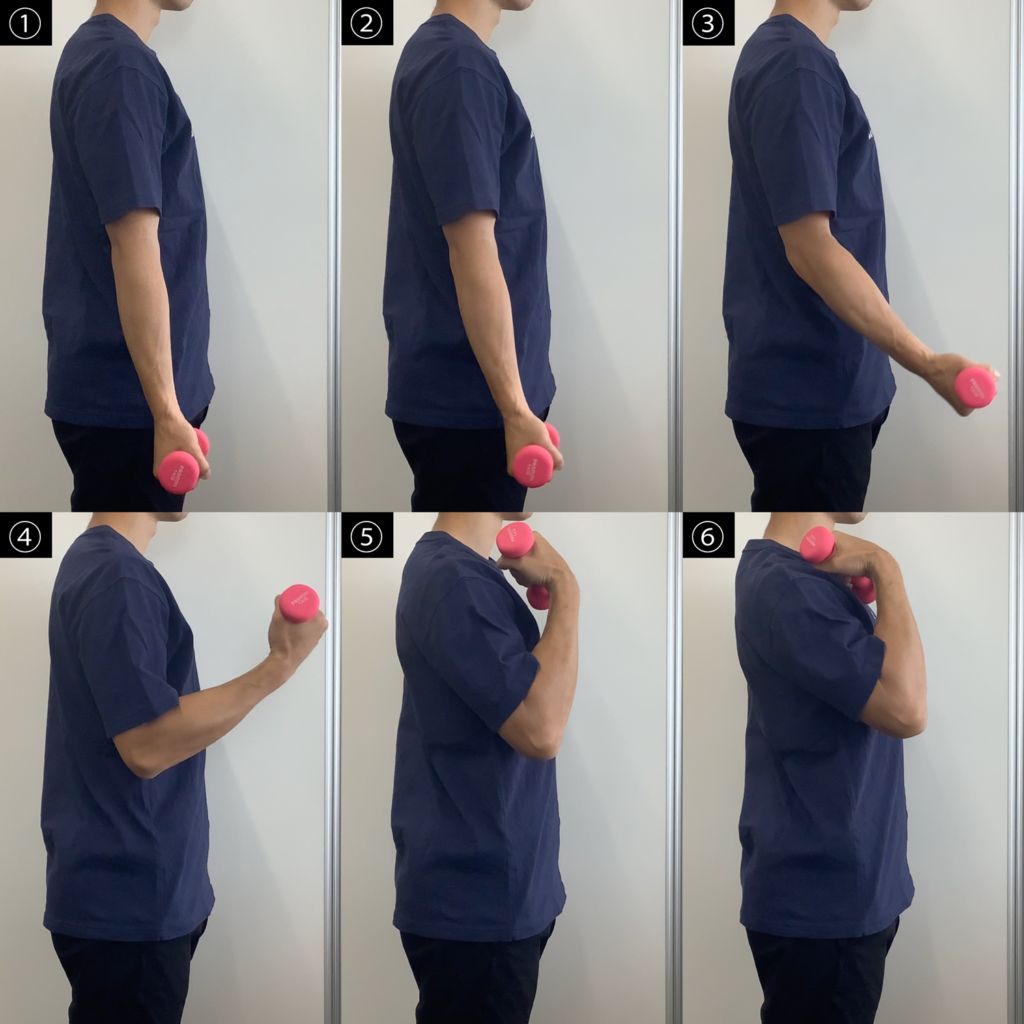

例えば、アームカールと呼ばれる腕を曲げる動作の場合。

一般的には、上腕二頭筋、いわゆる力こぶの筋肉を使う動作と考えられています。

しかし、連動性の高い人が行うアームカールの動作は、以下の画像のように、①手を握る、②手首を曲げる、③肘を曲げると続く一連の反応の中で、④上腕二頭筋だけに頼らず前腕の力もしっかり使っていきます。そして、肘がこれ以上曲がらないというところまで曲がると、⑤肩甲骨と鎖骨、そして背骨にまで反応がつながり、⑥肩甲骨が下り、背骨を軽く反る姿勢になります。

バックエイジングの「先天性連動」の考え方

私たちバックエイジングオリジナルのメソッドである連動性トレーニングの「先天性連動」の考え方では、アームカールという1つの動きを筋肉と関節の連動という観点から上記のように解釈しています。

実は、幼い子供やトップアスリートは、このように使うべき部位の筋肉と関節がきちんと連動した「筋収縮のリレー」を適切に使っています。連動性の高い体だからこそ、怪我をすることなく高いパフォーマンスを発揮することができているのです。

同じ動作でも、連動性が高い状態と低い状態では、体に与える影響が大きく変わってきます。

今は怪我に悩まされているかもしれないあなたも、子供の頃は理想的な体の使い方ができていたはずです。

怪我をしにくい体になるために必要なこと

バックエイジングでは、「全身の連動性」という観点で、全身の出力を調整して、トップアスリートや幼い子供の頃のような正しい筋の使い方に戻していきます。

正しい動かし方を体に覚えさせると、日常から全身の筋力を無駄なく使って体を動かすようになるので、一箇所に負担が集中することもなくなり、怪我をしにくい体になります。

怪我の連鎖を断ち切り、怪我しにくい体へと変革しましょう。連動性トレーニング・連動性療法を取り入れて、あなたの健康とスポーツキャリアを守る第一歩を踏み出してください。

バックエイジング公式LINEでは、怪我・故障をしにくい体になるために大切な「全身の連動性」を高めるエクササイズ動画の配信も行っています。より詳細な情報をお求めの方はぜひLINEからご相談ください。パーソナルセッションのご予約もLINEから承っております。

体感したお客様の声

BACK AGING(バックエイジング)の連動性トレーニング・治療の考え方についてはこちら